寒さの底に差し込む一筋の光。それが「立春」という言葉に込められた、春の兆しです。節分の翌日、暦の上ではこの日から春が始まるとされ、日本人の心に深く根ざすこの節目は、単なる季節の変わり目以上の意味を持ちます。2025年の今、「立春」は新たな暮らしのヒントや、心の整え方、そして自然との調和を再発見するキーワードとして注目を集めています。

今回は、そんな「立春」をめぐる今どきのトレンドを深掘りしながら、古き良き習慣と現代のライフスタイルがどう交差し、新たな価値を生み出しているのかを紐解きます。日本の四季と丁寧に向き合いたいあなたに贈る、心に春風が吹くようなブログ記事を、どうぞゆっくり味わってください。

立春とは何か――季節を分ける意味

「春が立つ」その本当の意味

「立春」は、二十四節気の一つで、毎年2月4日頃に訪れます。冬至と春分のちょうど中間点に位置し、「新しい一年の始まり」として古来より特別な意味を持ってきました。昔の日本では、立春から一年が始まるとされていたほどで、「節分」はその前日の“年越し”にあたるのです。

冷え込みが厳しい時期に「春」と聞くと違和感があるかもしれませんが、それこそが自然との深いつながり。土の中では命がそっと目覚め始め、木々の芽がふくらみ、日差しがほんのり柔らかくなる――春は、目には見えない「気」の変化から始まるのです。

現代人が「立春」に惹かれる理由

なぜ今、「立春」が注目されているのでしょうか? それは、忙しない日々のなかで、多くの人が「季節を意識する時間」を求めているから。カレンダーに追われる生活から一歩離れ、自然のリズムに身をゆだねることで、自分自身をリセットしたい。立春は、そうした心の変化に静かに寄り添ってくれる存在です。

暮らしに取り入れる「立春」の楽しみ方

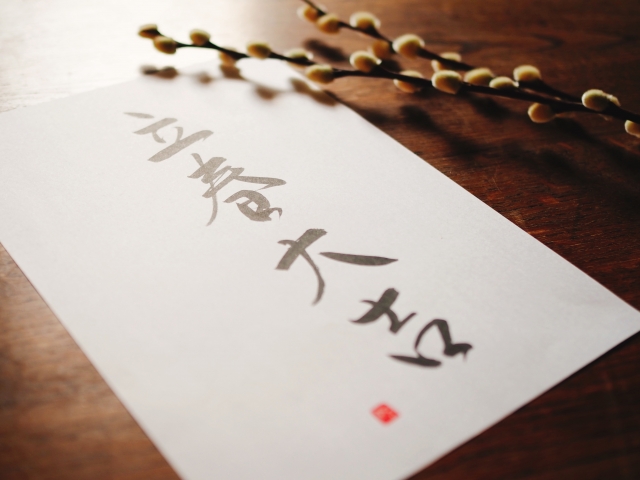

立春大吉のお守りを飾る

節分の夜に神社から授かる「立春大吉」のお札を、玄関に貼る風習をご存じでしょうか? これは、災いを払い、春の幸運を招くためのもの。白い半紙に墨文字で書かれたこの札が、心を静め、新しい一歩への後押しになります。実際に貼ってみると、玄関を開けるたびにふわっと背筋が伸びる感覚があるのです。

春の始まりを祝う食卓

「立春朝搾り」という日本酒があるように、この日は特別な“口開け”を祝うにもぴったり。旬の食材としては、菜の花やふきのとう、早採りのいちごなどが挙げられます。少しだけ贅沢して、春の香りを感じる和食を家族で囲むのもおすすめです。食卓の話題に「今日は立春だね」と加えるだけで、日常にほんのり彩りが生まれます。

心と体を整える春の準備

冬の疲れをリセットする養生法

東洋医学では、立春は「肝(かん)」の季節に入るとされ、気の巡りをよくすることが大切とされています。ストレッチや軽い散歩、香りの良いお茶(例えば柚子やジャスミン)などを意識的に取り入れてみましょう。とくに朝の空気は澄んでいて、心身を浄化してくれるような力があります。

春服の先取りで気分転換

まだ寒さが続く時期ですが、足元やインナーに春色を差し込むだけで気分が変わります。ペールグリーン、ミモザイエロー、スモーキーピンク…。自然の芽吹きを意識した色合いは、心を柔らかくしてくれます。気持ちが沈みがちな2月こそ、装いの力を信じてみてください。

立春とともに始める「心の春支度」

新しい目標を立てるなら今

実は、旧暦では立春こそが「新年」の始まり。1月に立てた目標がしっくりこなかった人も、ここで仕切り直してOKです。小さくてもいい、「毎朝10分だけ外の空気を吸う」など、自然と寄り添う行動を新たな習慣にしてみませんか?

春を迎える言葉の力

「春光」「風光る」「雪解け」…春を感じさせる言葉を日記やSNSで使ってみるのも、心を軽やかにする方法です。日本語の繊細な美しさに触れることで、立春の意味がぐっと身近に感じられるはず。日々の中に「ことばの春」を育てる、それもまた、現代ならではの楽しみ方です。

まとめ

「立春」は、季節の移ろいを告げる合図であると同時に、私たちの心にそっと春風を吹き込んでくれる存在です。厳しい冬の中にも、確かに始まっている新しい命の息吹。その小さな変化に気づけるかどうかが、暮らしの豊かさを左右するのかもしれません。

あなたもこの春、「立春」という節目をきっかけに、自分の生活を少しだけ見つめ直してみませんか? 季節に寄り添い、自然のリズムと調和する生き方は、きっと心を整え、日々に深い彩りを与えてくれるでしょう。

春はもう、すぐそばまで来ています。さあ、あなたの心にも、そっと春を迎えにいきましょう。