9月初旬、「二百二十日(にひゃくはつか)」という言葉をご存知でしょうか?この日付は、立春から数えてちょうど220日目にあたる日で、稲の実りを迎える農村部にとって、長年“災害警戒日”として重要視されてきました。

毎年この時期にやってくるのは台風。特に日本では、過去の歴史でもたびたびこの頃に大きな台風が襲来し、農作物や家屋、そして人々の生活に大きな影響を与えてきました。だからこそ「二百二十日」は、自然の脅威を前にして、備えや暮らしの工夫を見直す合図でもあるのです。

現代に生きる私たちにとっても、この節目は決して他人事ではありません。防災意識が高まる今だからこそ、昔ながらの知恵や日本の季節感に学び、より安心で豊かな暮らしを考えるきっかけにしてみませんか?

今回は「二百二十日」をテーマに、気象の特徴から歴史、そして私たちの生活にどう関わるかまでを掘り下げ、台風の季節を乗り切るヒントをお届けします。

二百二十日とは?歴史と意味をひもとく

立春から数えて220日目——なぜこの日が特別なのか?

「二百二十日」は、二十四節気における「立春」からちょうど220日目にあたります。2025年の場合、9月1日がこれに該当します。

日本は古来より、農業と深く結びついた季節の数え方を大切にしてきました。その中でもこの二百二十日前後は、台風が多く発生しやすく、稲作にとって最も重要な“実りの直前”に災害が起こりやすい、いわば「鬼門」のような時期だったのです。

「雑節(ざっせつ)」という暦の知恵

「二百二十日」は、二百十日や八十八夜などと同じく、日本独自の暦である「雑節」に含まれます。これは農作業や暮らしに必要な時期を表すための知恵で、気象の傾向や自然の移ろいを反映した貴重な文化遺産ともいえます。

「八十八夜の別れ霜、二百十日の嵐」といった言葉に表されるように、季節の変わり目は自然災害と隣り合わせであり、そこに備える暮らしの知恵が先人たちの中には根付いていました。

台風と暮らし——二百二十日がもたらすもの

台風の発生ピークと重なる

二百二十日は、ちょうど台風シーズンのど真ん中。統計的に見ても、毎年8月下旬から9月中旬にかけて、日本列島に接近・上陸する台風が多発します。

特に近年では、地球温暖化の影響で台風の大型化・長寿命化が進んでおり、ひとたび上陸すれば都市部でも深刻な被害が起こるリスクがあります。

現代に求められる“防災の再定義”

昔は家屋や農作物への被害が中心でしたが、現代では交通網や通信インフラ、物流にも大きな影響が出ます。大雨による土砂災害や河川の氾濫も見逃せません。

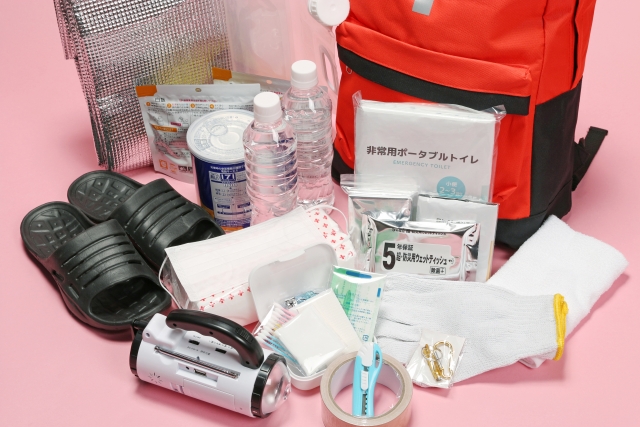

災害が日常に入り込む今、避難のタイミング、非常食の備蓄、家族との連絡手段などを再確認する時期としても、「二百二十日」は絶好のタイミングといえるでしょう。

暮らしに生かす「二百二十日」の知恵

防災チェックリストの見直しを

・懐中電灯や電池、モバイルバッテリーの準備

・飲料水と食料の備蓄(最低3日分)

・家族間での連絡方法の確認

・ハザードマップと避難所の再確認

こうしたことを、年に1度でも見直す機会をつくるだけで、非常時の安心感がまったく違ってきます。

昔の人に学ぶ“自然との付き合い方”

かつての農村では、「風祭り」や「風鎮祭」と呼ばれる風害除けの行事がこの時期に行われていました。人々は風の神に祈りを捧げ、自然の力を畏れ敬いながらも、その恵みと共に生きる知恵を育んでいたのです。

今こそ、その精神を取り戻し、自然との共生を見直すタイミングではないでしょうか。

文化と風習に息づく「風の記憶」

二百二十日を祝う風祭りの風景

富山県氷見市の「風の盆」などは、二百十日・二百二十日を背景にした風害除けの伝統行事として有名です。ゆっくりとした踊りと哀調を帯びた胡弓の音が、風に揺れる稲穂のように美しく、どこか切ない気配を感じさせます。

「風の盆」のような行事は、日本人が自然とどう向き合ってきたかを映し出す鏡のようです。都市生活では忘れがちな自然との距離感を、こうした行事を通じて感じてみるのも一つの豊かな体験です。

今に生きる祭りの意義

単なる“観光資源”としてではなく、祭りがもつ本来の意味——自然に感謝し、畏れを抱き、災いを遠ざけようとする祈りの形——を感じ取ることができれば、私たちの暮らしはもっと深みのあるものになるはずです。

まとめ

「二百二十日」という言葉には、ただの暦の数字を超えた、深い意味が込められています。それは、自然とともに生きてきた私たち日本人の知恵であり、災害と向き合うための“こころの準備期間”でもあります。

台風の季節が近づくこの時期、防災のこと、家族のこと、そして自分の暮らしのことを見つめ直してみませんか?大がかりなことをする必要はありません。非常持ち出し袋を点検したり、ベランダの飛びやすい物を片付けたり、小さな行動の積み重ねが、いざというときに大きな力になります。

また、「風の盆」のような行事や昔話に触れてみることで、自然とともに生きるという感覚を取り戻すこともできるでしょう。

自然は時に厳しく、時に優しい。そんな風の季節に耳を澄ませながら、今年の「二百二十日」を、心と暮らしを整える大切な日として迎えてみてください。