暦の上で一年を二十四に分けた「二十四節気」。そのひとつである「小寒」は、いわゆる“寒の入り”として知られ、本格的な冬の寒さが始まる節目です。年末年始の慌ただしさが落ち着き、ふと我に返るこの時期。寒さは身に染みますが、心を静かに整え、暮らしに丁寧さを取り戻すのに絶好のタイミングでもあります。「寒の入り」は、単なる気温の話ではありません。昔ながらの知恵や風習、身体を整える習慣、そして心のあり方まで含めた“日本人の冬との向き合い方”が凝縮された季語でもあるのです。この記事では、「寒の入り」の意味や由来から、現代人にこそ役立つ冬のセルフケア術、家庭で取り入れたい寒仕込みの楽しみ方、季節を感じる小さな工夫まで、あなたの暮らしに深く寄り添うヒントをお届けします。静かで力強い冬の入口に、そっと耳を傾けてみませんか?

寒の入りとは?冬の本格化を告げる節目

寒の入りの意味と時期

「寒の入り」とは、小寒(1月5日頃)を指し、寒の始まりを意味します。小寒から立春(2月4日頃)の前日までの約30日間を「寒の内」と呼び、一年で最も寒い時期が到来します。この期間を「寒の内」、最も寒さが厳しい時期(1月20日前後)を「大寒」と言い、節分までの間に寒さのピークを迎えます。

特に寒の入りは、新しい年を迎えた直後にやってくるため、ただの気象的な区切り以上に、「気持ちを整える節目」としての意味合いも強いのです。

昔ながらの知恵と結びつく「寒」

この寒の時期には、味噌や醤油の仕込み、寒天作り、酒の寒造りなど、寒さを活かした伝統的な保存食文化が根付いています。気温が低く雑菌の繁殖が抑えられるこの時期は、保存性も風味も優れる発酵の季節。寒の水(寒の内に汲んだ水)は「腐らない」と言われ、縁起物として茶道や書道に使われることもあります。寒の入りとは、暮らしと自然が深く結びついていた時代の“知恵の集積”でもあるのです。

寒の入りに取り入れたい、冬のセルフケア習慣

冷えとりの基本:足元から整える

寒の入りからは、体の芯から冷える季節が本格化します。この時期に意識したいのが「冷え対策」。特に女性にとって冷えは万病の元。まずは足元を温めることから始めてみましょう。湯たんぽや厚手の靴下、レッグウォーマー、そして足湯の習慣を取り入れるだけで、驚くほど体調が変わります。

冬の朝活:白湯と深呼吸のすすめ

寒い朝は布団から出たくない……そんな気持ちはよくわかります。でも、白湯を一杯ゆっくり飲みながら深呼吸してみてください。内臓を優しく温め、自律神経のバランスを整える効果があります。寒の入りを機に、慌ただしく始まる朝に、少しだけ「自分のための時間」を加えることは、心と身体のリズムを整える第一歩です。

お風呂時間を“養生時間”に

寒い日のご褒美は、なんといってもお風呂。お気に入りの入浴剤や、薬草風呂、ヒノキの香りのバスソルトを用意して、ぬるめのお湯にゆっくりと浸かる。そうすると、ただのバスタイムが「自分を労わる時間」に変わります。寒の入りは、そんな“ご自愛”の意識を高めてくれる季節でもあります。

季節の恵みを味わう「寒仕込み」の楽しみ

味噌・醤油・漬物づくりに挑戦

寒の内は、発酵食品を仕込むのに最適な時期。最近では「手作り味噌ワークショップ」や「寒仕込み体験イベント」も各地で人気です。手をかけて育てる味噌や漬物は、家庭の味を超えた“冬の文化遺産”。親子で作るのも、贈り物にするのもおすすめです。

旬の食材で体を温める

寒の入りの食卓には、根菜や鍋物、黒豆、粕汁など、身体を芯から温める料理が似合います。特に大根やごぼう、ネギ、生姜などは、胃腸を整え、免疫力を高めてくれる食材。心も体もほっとする食事を意識して、冬の食養生を楽しみましょう。

「寒の水」でつくるお正月あとの贈り物

地方によっては、寒の入りの水を汲み、それで仕込んだお茶や和菓子を“寒の贈り物”として大切な人に送る風習があります。こうした習わしは、現代の私たちにも「想いを届ける手段」として蘇らせたい文化です。たとえば、寒の水で淹れた丁寧なコーヒーを友人に手紙と共に届ける――そんな季節の挨拶も素敵ですよね。

冬の心を整える「寒の入り」時間のつくり方

静けさを味方に:日常の“引き算”を意識する

寒の入りは、自然の音も人の動きも静まる季節。だからこそ、「がんばらない日常」を取り戻すチャンスです。少しだけ予定を減らして、灯りを落とし、温かい飲み物を片手に読書をする。そんな静かな時間が、心に栄養を与えてくれます。

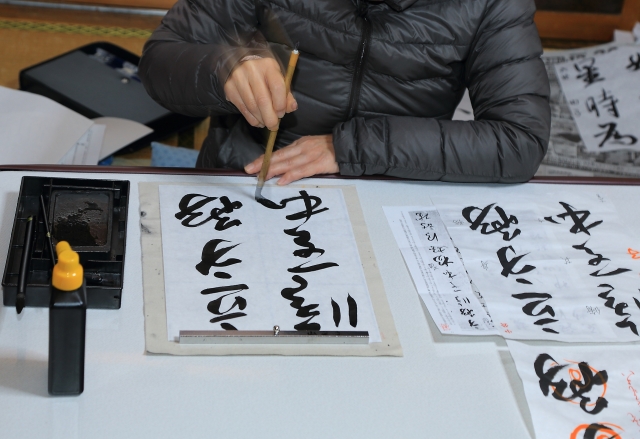

「書き初め」のすすめ:思いを言葉に

寒の入り直後の1月には「書き初め」の習慣も。目標や想いを筆やペンに乗せて文字にすることで、自分の内側と向き合うきっかけになります。大げさでなくても構いません。「ゆっくりする」「笑顔で過ごす」そんな言葉でも、十分に心に響く書き初めになります。

冬こそ“内向き”を肯定する

寒の入りは、「外に出ないこと」を肯定してくれる数少ない季節です。人に会うのを控えて、自分や家族との時間を大切にすること。その選択が、春を迎える力になります。誰かに追いつこうとするより、まずは“今の自分”を慈しむ。それが寒の入りにふさわしい過ごし方かもしれません。

まとめ

「寒の入り」は、冷たさの中にこそ温もりが宿る、そんな静謐な季節の始まりです。年の初めに立ち止まり、自分の心と体にそっと耳を傾けてみる。冷たい空気に包まれながらも、内側にあたたかな火を灯すような、そんな感覚を大切にしたいものです。

忙しさや情報の渦に飲み込まれがちな現代において、季節の節目を意識することは、心のゆとりを取り戻すヒントにもなります。味噌を仕込んでみる、白湯を飲んでみる、書き初めをしてみる……。どれかひとつでも、寒の入りにちなんだ行動を取り入れてみてください。

きっとあなたの冬が、少しだけ豊かに、やさしく変わっていくはずです。寒さの中にも、確かに存在する「始まりの気配」を感じながら、自分らしい冬の時間を歩んでいきましょう。